Der Arbeitskreis Bergkamener Stolpersteine hat am Mittwoch sieben weitere Gedenksteine verlegt, die an die Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung in der Nordbergstadt erinnern. Unter ihnen befindet sich auch der spätere erste Bürgermeister der Altgemeinde Bergkamen Johann Häuser. Er hat zwar die Nazizeit überlebt, wurde aber gesundheitlich schwer geschädigt. Erstmals war der Künstler Gunter Demnig, der die Stolperstein-Gedenkaktion initiiert hatte, nicht anwesend. Der Arbeitskreis hatte die Erlaubnis erhalten, die Stolpersteine selbst verlegen zu dürfen. Dabei werden die Mitarbeiter des Stadtmuseums und des städtischen Bauhofs behilflich sein.

Ehrenamtliche Mitglieder des Arbeitskreises haben sich in den zurückliegenden Monaten auf Spurensuche begeben, in den Archiven geforscht und die KZ-Gedenkstätten angeschrieben, um Verfolgungsschicksale zu dokumentieren. Unterstützt wurde der Arbeitskreis diesmal von Schülerinnen und Schüler der Willy-Brandt-Gesamtschule und von den „Omas gegen Rechts“. Bei der Stolpersteinverlegung am Rathaus, der ersten Station, hielt Bürgermeister Bernd Schäfer die Gedenkansprache.

Sieben Personen, die ihren Wohnsitz in der Altgemeinde Bergkamen hatten und Opfer der NS-Verfolgung wurden, erhielten einen Stolperstein:

Hermann Völkel

Rathaus Bergkamen

Viel ist über Hermann Völkel nicht bekannt. Wir wissen, dass er am 25.03.1908 in der Altgemeinde Bergkamen geboren wird. Hier sind seine Eltern in den 1930er Jahren auch noch wohnhaft. Hermann Völkel gerät als Obdachloser in die Fänge der Nationalsozialisten. Arbeits- und Wohnungslosigkeit, Landstreicherei und Bettelei bilden damals noch eine Straftat, die nach § 361 des RStGB verfolgt wird. Betroffene werden als „asoziale Elemente“ stigmatisiert, die den Volkskörper schädigen. Wann genau Hermann Völkel verhaftet wird, ist nicht bekannt. Wohl aber wissen wir, dass er ins KZ Gusen deportiert wird, einem Außenlager des KZ Mauthausen. Dort wird er am 06.11.1942 im Alter von 34 Jahren ermordet. Weil Hermann Völkel keinen festen Wohnsitz hatte, wird der Stolperstein vor dem Rathaus der Stadt Bergkamen verlegt. Die Inschrift beginnt mit den Worten: „IN BERGKAMEN LEBTE…“

Willy Großpietsch

Von-Stegmann-Str. 4

Am 11. September 1915 wird Willy Großpietsch in der Altgemeinde Rünthe geboren. Als junger Mann zieht er mit seinen Eltern nach Bergkamen. Der Umzug erfolgt vermutlich aufgrund der Schließung des Schacht III in Rünthe. Willy Großpietsch verweigert die Arbeit, weil er das nationalsozialistische System nicht unterstützen möchte. Die von den Nazis initiierte Aktion „Arbeitsscheu Reich“ wird ihm deshalb zum Verhängnis. Großpietsch wird als „asozial“ stigmatisiert und am 30. Juni 1938 verhaftet. Zunächst wird er ins KZ Sachsenhausen deportiert. Für ein Jahr wissen die Eltern nicht, so sich ihr Sohn befindet. Im Januar 1940 wird Willy Großpietsch ins KZ

Mauthausen überstellt. Dort wird er am 9. März 1940 im Alter von 24 Jahren ermordet.

Bruno Borowiak

Von-Stegmann-Str. 8

Bruno Borowiak wird am 16.08.1909 in Recklinghausen geboren. Er lebt mit seiner Ehefrau Annemarie in der Altgemeinde Bergkamen und ist von Beruf Bergmann. Vermutlich ist Borowiak in der linken Arbeiterbewegung engagiert. Er wohnt in der Von-Stegmann-Straße, einer „roten Hochburg“ der Bergleute der Zeche Grimberg. Wann genau Borowiak erstmals verhaftet wird, ist nicht bekannt. Seine Haft verbringt er zunächst im KZ Neuengamme, ab 10.10.1940 ist er als Häftling im KZ Dachau registriert. Bruno Borowiak wird am 9. März 1942 getötet. In seiner Sterbeurkunde wird das KZ Dachau als Sterbeort angegeben, doch alte Aktenvermerke aus der KZVerwaltung lassen darauf schließen, dass Bruno Borowiak zu den sog. „Invalidentransporten“ (gebrechliche bzw. erkrankte Häftlinge) gehörte, die in Schloss Hartheim vergast wurden. Bruno Borowiak wird nur 32 Jahre alt.

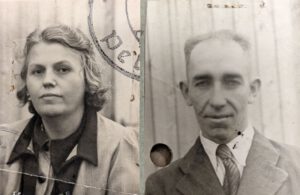

Eheleute Alma und Heinrich Krull

Von-Stegmann-Str. 11

Programm: Schülerinnen und Schüler der Willy-Brandt-Gesamtschule

Heinrich Krull wird am 20.Mai 1906 in Lickwegen geboren. Später lebt er in Bergkamen und gehört der KPD an. Bei den politischen Säuberungsaktionen nach der Machtergreifung der Nazis wird er von der Gestapo verhaftet. Vom 4. März 1933 bis 26. Juli 1933 befindet er sich im KZ Schönhausen in Schutzhaft und ist dort den körperlichen Misshandlungen seiner Peiniger ausgesetzt. Seine Ehefrau Alma wird am 4. Juni 1906 in Dortmund geboren. Sie stammt aus einem sozialdemokratischen Elternhaus. Auf Antrag des Gesundheitsamtes wird Alma Krull am 21. April 1941 im Dudenstift in Dortmund zwangssterilisiert. Rechtliche Grundlage für die Maßnahme ist das von den Nationalsozialisten beschlossene Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, das der „Rassehygiene“ dienen soll. Die Eheleute überleben Krieg und Diktatur und wohnen auch in der Nachkriegszeit weiterhin in der Gemeinde Bergkamen.

Johann Heuser

Kreuzung Keplerstr./Johann-Heuser-Str.

Johann Heuser wird am 16. Februar 1888 in Altenessen geboren. Als erwachsener Mann wohnt er mit seiner Ehefrau Hedwig in der Altgemeinde Bergkamen. Johann Heuser ist von Beruf Bergmann und fährt auf der Zeche Grimberg an. Er engagiert sich aktiv in der Gewerkschaft und ist Betriebsratsvorsitzender des Bergwerks. Außerdem ist er Vorsitzender der SPD in Bergkamen. Wegen „staatsfeindlicher Einstellung“ wird Johann Heuser am 15. April 1933 fristlos entlassen. Am 24. Juni 1933 erfolgt seine Verhaftung. Bis zum 30. Juni 1933 bleibt er im KZ Schönhausen inhaftiert. Im ehemaligen Wohlfahrtsgebäude der Zeche Grimberg haben die Nazis ein provisorisches KZ errichtet und sperren dort die politischen Häftlinge aus dem Kreis Unna und der Nachbarstadt Hamm ein. Zwar ist die Haftzeit relativ kurz, doch Johann Heuser wird körperlich so schwer misshandelt, dass er für den Rest seines Lebens gesundheitlich beeinträchtigt bleibt. Nach seiner Haft muss er sich bis Ende 1933 täglich bei der örtlichen Polizei melden. Nach dem Krieg wird Johann Heuser von der britischen Militärregierung als Bürgermeister der Gemeinde Bergkamen eingesetzt. Bei der ersten freien Kommunalwahl nach dem Krieg wird er in diesem Amt bestätigt, das er bis 1950 ausübt. Von 1950 bis 1953 wird er Amtsbürgermeister des Amtes Pelkum, dem neben Bergkamen noch 15 weitere Altgemeinden der damaligen Zeit angehören. Johann Heuser stirbt am 4. November 1960 in Unna. Zu seinem Andenken ist die Johann-Heuser-Straße in Bergkamen-Mitte nach ihm benannt.

Elfriede Freitag

Hansemannstr.26

Programm: „Omas gegen Rechts“

Elfriede Freitag wird am 14.02.1907 in der Altgemeinde Weddinghofen geboren. Später wohnt sie in der Hansemannstraße 26 in der Nachbargemeinde Bergkamen. Im Jahre 1937 wird sie zum Opfer der NS-Euthanasie, der genaue Grund ist nicht bekannt. Möglicherweise hatte Elfriede Freitag ein körperliches Gebrechen oder ist psychisch erkrankt. Belegt ist, dass sie sich gegen Ende 1937 in der Heilanstalt Warstein befindet. Von dort wird sie am 17.07.1941 in die Heilanstalt nach Weilmünster verlegt, wo sie am 29. Oktober 1943 im Alter von 36 Jahren ums Leben kommt. Zu dieser Zeit werden die Patienten in den Heilanstalten durch systematischen Nahrungsmittelentzug,

durch eine Überdosierung von Medikamenten oder durch unterlassene Hilfeleistung im Krankheitsfall getötet. Ein solches Schicksal wird auch Elfriede Freitag widerfahren sein.