10. Beachvolleyballturnier der JU und Kinderfest der Frauen Union Bergkamen

Am kommenden Samstag, 7. September,findet zum 10. Mal das inzwischen traditionelle Beachvolleyball Turnier der Jungen Union (JU) Bergkamen auf der Beachvolleyballanlage am Nordbergstadion statt.

Um 14 Uhr beginnt der sportliche Teil der Veranstaltung, der von einem musikalisch-kulinarischen Rahmenprogramm begleitet wird. Kühle Getränke, Bratwurst vom Grill, aktuelle Musik und ein Limbo Wettbewerb sorgen am Spielfeldrand zusätzlich für Unterhaltung. Die kostenfreie Anmeldung für Teams mit je zwei Spielern ist noch bis zum Spielbeginn unter http://www.beach-bergkamen.de möglich. Im Jubiläumsjahr haben sich die Nachwuchspolitiker der CDU zudem weitere lustige Attraktion am Rande des Turniers einfallen lassen, wie etwa Abkühlung im Planschbecken, eine Seifenrutschbahn wie auch eine Hüpfburg. Die Teilnehmer und Gäste dürfen sich auf ein buntes Treiben am Samstagnachmittag freuen.

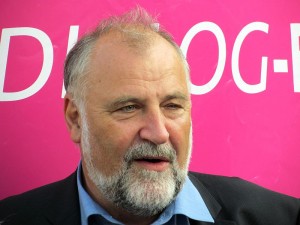

Als besonderen Gast begrüßt die Junge Union auch in diesem Jahr wieder den heimischen Bundestagsabgeordneten Hubert Hüppe MdB, der auch beim 10. Beachvolleyball-Turnier den Hubert Hüppe Wanderpokal stellt, den es zu erspielen gilt. Die Siegerehrung wird je nach Spielverlauf etwa gegen 19:00 / 20:00 Uhr stattfinden. Auf die Gewinner warten Geschenkgutscheine und andere attraktive Preise.

Dem Beachvolleyball Turnier voran geht in diesem Jahr wieder einmal das bunte Kinderfest der Frauen Union (FU) Bergkamen. Ab 11 Uhr wird den kleinen Gästen auf dem Gelände hinter dem Bergkamener Hallenbad ein spannendes Programm mit Spiel und Spaß geboten. Reichhaltige Kaffee- und Küchenstände bieten den Eltern der jungen Gäste die Möglichkeit zum gemütlichen Plausch.

Gäste und Spieler sind bei beiden Veranstaltungen sehr herzlich willkommen.